marco

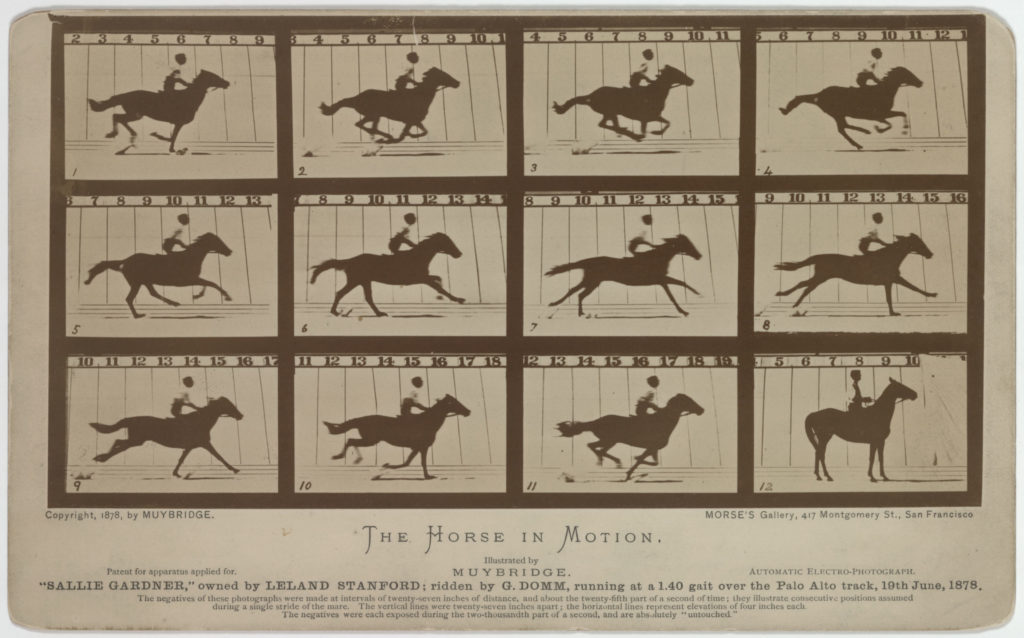

Sono i primi anni Settanta dell’Ottocento. Roma è appena diventata capitale del Regno d’Italia. Nella West Coast americana è la fine dell’epoca della colonizzazione, il tempo del Far West. In California il governatore è Amasa Leland Stanford, uomo d’affari, direttore della Central Pacific Railroad, impresa che sta costruendo ferrovie da una costa all’altra degli Stati Uniti. È lo Stanford che anni dopo perderà un figlio e fonderà in suo onore a Palo Alto la Stanford University. Ma per ora la Stanford University non esiste ancora, Palo Alto non sa che un giorno sarà il cuore della Silicon Valley, e Stanford è governatore della California. È un uomo d’affari ed è appassionato di cavalli. E sui cavalli ha una curiosità, un dubbio. Un dubbio da scommessa al club, con gli altri suoi pari. Quando un cavallo è lanciato al galoppo, stacca i quattro zoccoli da terra? C’è un istante nella galoppata in cui il cavallo è in volo, in salto? Stanford conosce un fotografo inglese, Edward Muybridge. Lo conosce per le sue meravigliose fotografie del parco nazionale di Yosemite, dell’Alaska e di San Francisco. Stanford incarica Muybridge di fornirgli una prova, una foto di quell’istante in cui il cavallo ha tutti e quattro gli zoccoli staccati da terra. Muybridge ha qualche annetto complicato, in cui scopre che la moglie ha un amante, gli spara, lo uccide, finisce sotto processo e alla fine viene assolto per “omicidio giustificato”. Ma a partire dal 1877 Myubridge organizza il suo esperimento sul movimento. Capisce presto che è impossibile con una macchina fotografica riuscire a fotografare esattamente l’istante che Stanford cerca: bisogna mettere in campo qualcosa di più complesso. Escogita un sistema: sistema 24 macchine fotografiche lungo il percorso del cavallo, a settanta centimetri una dall’altra. Studia un sistema per far sì che il cavallo al galoppo colpisca con gli zoccoli 24 fili tesi di traverso che fanno scattare le macchine. Dopo un anno di tentativi e miglioramenti ottiene la sequenza di fotografie Horse in motion.

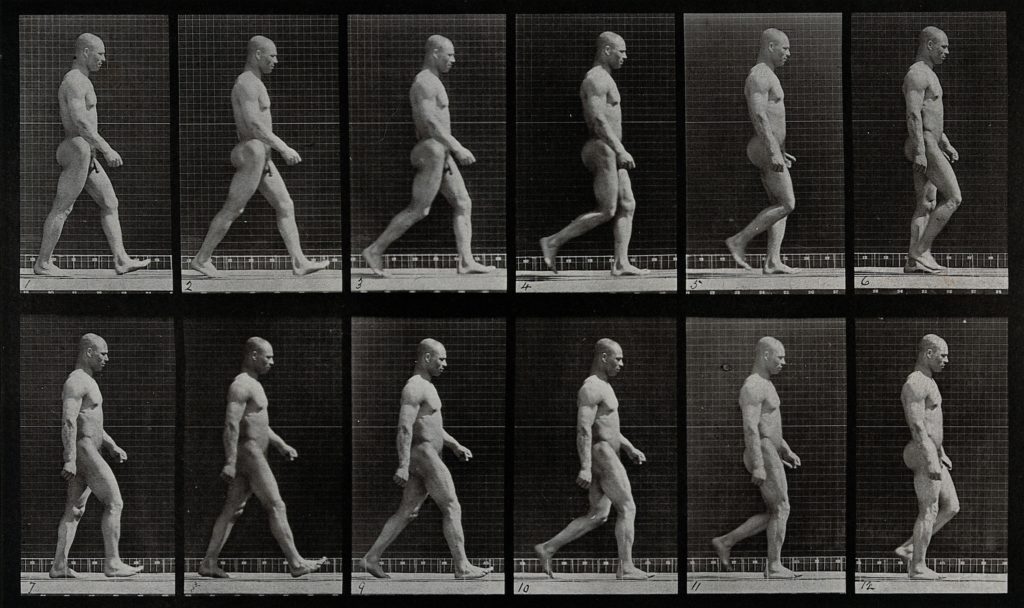

Stanford è entusiasta, aveva ragione: c’è un momento in cui il cavallo ha tutti e quattro gli zoccoli sollevati da terra. Il fatto è che il momento non è quello che si immaginava allora, quando il cavallo ha le zampe in completa estensione, ma il momento contrario, quando il cavallo ha le zampe raccolte. E le immagini di Muybridge all’inizio sembravano assurde. Ma Muybridge era già passato oltre. Aveva inventato la cronofotografia, voleva studiare nei dettagli il movimento degli animali. E dagli animali passò all’uomo.

Una delle cose che trovo così affascinanti di queste immagini, è che sono a cavallo fra un esperimento scientifico e un’opera d’arte.

E a proposito di scienza, e di Galileo, questa era l’altra scena dalla Vita di Galileo di Brecht che inizialmente avevo pensato di raccontare nel mio pezzo sull’astronomia, poi ho scelto invece il dialogo fra Galileo e il Cardinal Barberini:

1616: una sala del Collegio Romano. E’ notte. Alti prelati, monaci e scienziati a gruppi. Galileo, solo, se ne sta appartato.

Un monaco: (facendo il buffone) Mi sento le vertigini. La Terra gira troppo in fretta! Permettete che mi aggrappi a voi, professore? (Si aggrappa, facendo finta di traballare, a uno scienziato).

Scienziato: (imitandolo) Ha bevuto troppo quest’ubriacona! (Si aggrappa a un altro)

Monaco: Tenetevi, tenetevi, che ruzzoliamo giù! Tenetevi, dico!

Altro scienziato: Venere è già tutta di traverso. Le si vede il sedere solo a metà. Aiuto!

Si forma una mischia di frati, che, tra grandi scoppi di risa, si muovono come se si sforzassero di non essere gettati fuori da una nave nella tempesta.

Altro monaco: Attenzione che non ci scaraventi sulla luna!Fratelli, lassù devono esserci dei picchi maledettamente aguzzi!

Primo scienziato: Punta bene i piedi!

Primo monaco: E non guardare in giù! Mi gira la testa!

Galileo, figlio di musicista ed esperto di pendoli, nei Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, immagina il gioco di costruire dei pendoli con rapporti di lunghezze legate ai rapporti armonici musicali, e il gioco musical-visivo che ne consegue. Qualcuno ci ha provato:

Stare fermi, muoversi, guardare il movimento; stare in silenzio, cantare, ascoltare. Il movimento del corpo e il movimento nella mente, la musica nell’aria e la musica in testa. Oliver Sacks, che è stato una costante presenza ispiratrice durante il lavoro su Andante, racconta qui del potere straordinario della musica nel “muovere” i pazienti parkinsoniani. Un caso estremo del rapporto fra musica e movimento:

Sul muoversi e sullo stare fermi, e per tornare ai cavalli da cui siamo partiti, per me di grande ispirazione è stato questo passaggio delle Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar:

E per finire con un’altra immagine ispiratrice per lo spettacolo, A line made by walking, di Richard Long, mi ha fatto conoscere Michele Pascarella: